Bienvenu dans la poussière du cuivre

Mai 2005

Chuqicamata - Calama

Désert d'Atacama

Chili

Pendant près d’un siècle, Chuquicamata fut une ville entière, construite par et pour la mine. Cinémas, commerces, écoles, hôpitaux : un quotidien ordinaire au cœur d’un désert extraordinaire. Mais vivre à deux pas de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde avait un prix. La poussière, le bruit, l’air chargé de métaux lourds.

Petit à petit, la mine a étouffé la ville qu’elle avait fait naître.

Il est midi dans le désert d’Atacama. Sous le soleil impitoyable, le Teatro Chile dresse encore sa façade art déco aux couleurs vives. Autrefois, les files d’attente y animaient la rue principale. Aujourd’hui, seules quelques ombres traversent la place.

La mine de Chuquicamata, au Chili, est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. Située entre 2700 m et 3000 m d’altitude dans le désert d’Atacama, sa profondeur atteint par endroit plus de 1 km. Elle représente à elle seule 13 % de l’exploitation mondiale de cuivre au monde.

La construction débute en février 1913 par l'entreprise Guggenheim Bros et la production démarre en mars 1915. Le 18 mai 1915, la première barre de cuivre de l'histoire contemporaine de la mine est produite. le 11 juillet 1971, sous le gouvernement du président Salvador Allende, la propriété de toutes les mines de cuivre du pays est transférée à Codelco. La création de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, son nom actuel, est formalisée par décret le 1er avril 1976, sous le régime de Pinochet.

Dans un ballet incessant de camions géants, pas loin de 3300 tonnes de minerais sont extraits chaque jour.

Entre 2004 et 2007, la vie à Chuquicamata s’est progressivement arrêtée. La poussière chargée de métaux lourds, les émanations et la proximité toujours plus inquiétante du gigantesque cratère rendaient le quotidien insoutenable. Les autorités et l’entreprise ont alors imposé une décision irréversible : fermer la ville.

Vivre si près d’un cratère de plusieurs kilomètres de long avait un prix : poussière permanente, pollution, bruit, maladies respiratoires. Petit à petit, la mine a gagné du terrain sur les infrastructures et les habitations.

Le collège Chuquicamata, l'un des plus traditionnels de la région, a été créé sous l'égide de Codelco afin d'offrir une éducation aux enfants des travailleurs de l'ancien camp minier.

Avec le transfert des familles à Calama, cet établissement a été déplacé dans le secteur d'El Peuco.

Des milliers de familles ont été relogées à Calama, la cité voisine, dans des lotissements neufs surgis au milieu du désert. Ce fut un déménagement massif mais silencieux, où chaque camion emportait un peu de l’âme d’une communauté condamnée à l’exil.

À Calama, des quartiers entiers surgissent dans la poussière. Des lotissements uniformes accueillent les familles déplacées. Promesse d’un avenir plus sain, mais aussi perte d’une identité.

Les habitants découvrent ces logements standardisés, entourés de clôtures et de portails. Plus de places centrales, plus de rues commerçantes animées : ici, chacun vit derrière ses murs.

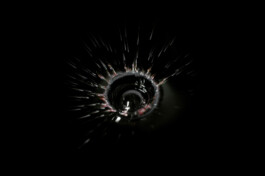

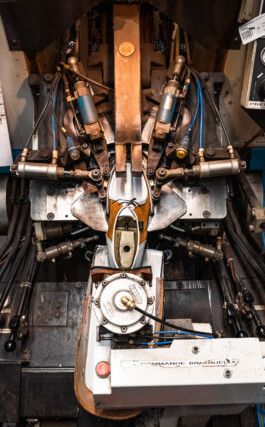

La mine, elle, n’a pas cessé de creuser. Dans les années 2010, quand le gisement à ciel ouvert atteignait ses limites, l’exploitation a entamé une nouvelle phase. Sous le nom de « Chuquicamata Subterránea », le projet a fait basculer l’extraction vers les profondeurs, prolongeant de plusieurs décennies la vie de la mine.

Alors que la ville à disparu de la surface, le cuivre, lui, continu de sortir des entrailles de la terre.

La migration de Chuquicamata à Calama n’est pas seulement un déplacement géographique.

C’est le passage d’une communauté soudée à une urbanisation éclatée, d’une vie collective à un anonymat moderne.

Aujourd’hui, Chuquicamata reste l’ombre d’une cité qui a façonné le Chili. Et dans les souvenirs des anciens habitants, le cuivre a laissé une cicatrice dans le désert, et dans les vies.

Planche contact

Pour accéder à toutes les images veuillez me contacter ou répondez à cette question.

Quel est le diminutif de Chuquicamata ?

Bienvenu dans la poussière du cuivre

Mai 2005

Chuqicamata - Calama

Désert d'Atacama

Chili

Pendant près d’un siècle, Chuquicamata fut une ville entière, construite par et pour la mine. Cinémas, commerces, écoles, hôpitaux : un quotidien ordinaire au cœur d’un désert extraordinaire. Mais vivre à deux pas de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde avait un prix. La poussière, le bruit, l’air chargé de métaux lourds.

Petit à petit, la mine a étouffé la ville qu’elle avait fait naître.

Il est midi dans le désert d’Atacama. Sous le soleil impitoyable, le Teatro Chile dresse encore sa façade art déco aux couleurs vives. Autrefois, les files d’attente y animaient la rue principale. Aujourd’hui, seules quelques ombres traversent la place.

La mine de Chuquicamata, au Chili, est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. Située entre 2700 m et 3000 m d’altitude dans le désert d’Atacama, sa profondeur atteint par endroit plus de 1 km. Elle représente à elle seule 13 % de l’exploitation mondiale de cuivre au monde.

La construction débute en février 1913 par l'entreprise Guggenheim Bros et la production démarre en mars 1915. Le 18 mai 1915, la première barre de cuivre de l'histoire contemporaine de la mine est produite. le 11 juillet 1971, sous le gouvernement du président Salvador Allende, la propriété de toutes les mines de cuivre du pays est transférée à Codelco. La création de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, son nom actuel, est formalisée par décret le 1er avril 1976, sous le régime de Pinochet.

Dans un ballet incessant de camions géants, pas loin de 3300 tonnes de minerais sont extraits chaque jour.

Entre 2004 et 2007, la vie à Chuquicamata s’est progressivement arrêtée. La poussière chargée de métaux lourds, les émanations et la proximité toujours plus inquiétante du gigantesque cratère rendaient le quotidien insoutenable. Les autorités et l’entreprise ont alors imposé une décision irréversible : fermer la ville.

Vivre si près d’un cratère de plusieurs kilomètres de long avait un prix : poussière permanente, pollution, bruit, maladies respiratoires. Petit à petit, la mine a gagné du terrain sur les infrastructures et les habitations.

Le collège Chuquicamata, l'un des plus traditionnels de la région, a été créé sous l'égide de Codelco afin d'offrir une éducation aux enfants des travailleurs de l'ancien camp minier.

Avec le transfert des familles à Calama, cet établissement a été déplacé dans le secteur d'El Peuco.

Des milliers de familles ont été relogées à Calama, la cité voisine, dans des lotissements neufs surgis au milieu du désert. Ce fut un déménagement massif mais silencieux, où chaque camion emportait un peu de l’âme d’une communauté condamnée à l’exil.

À Calama, des quartiers entiers surgissent dans la poussière. Des lotissements uniformes accueillent les familles déplacées. Promesse d’un avenir plus sain, mais aussi perte d’une identité.

Les habitants découvrent ces logements standardisés, entourés de clôtures et de portails. Plus de places centrales, plus de rues commerçantes animées : ici, chacun vit derrière ses murs.

La mine, elle, n’a pas cessé de creuser. Dans les années 2010, quand le gisement à ciel ouvert atteignait ses limites, l’exploitation a entamé une nouvelle phase. Sous le nom de « Chuquicamata Subterránea », le projet a fait basculer l’extraction vers les profondeurs, prolongeant de plusieurs décennies la vie de la mine.

Alors que la ville à disparu de la surface, le cuivre, lui, continu de sortir des entrailles de la terre.

La migration de Chuquicamata à Calama n’est pas seulement un déplacement géographique.

C’est le passage d’une communauté soudée à une urbanisation éclatée, d’une vie collective à un anonymat moderne.

Aujourd’hui, Chuquicamata reste l’ombre d’une cité qui a façonné le Chili. Et dans les souvenirs des anciens habitants, le cuivre a laissé une cicatrice dans le désert, et dans les vies.

Tous droits réservés ©David Sepeau 2025

Aucune partie de ces photographies et/ou textes ne peuvent être reproduites, stockée ou transmise sous quelque forme ou moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux à condition que l'auteur @davidsepeauphotographe et la source de l'image www.davidsepeau.com soient clairement mentionnés.